Vom großen Armenhaus zur kleinen Großstadt

Wenn ein Trierer von der einstigen Bedeutung seiner Vaterstadt schwärmt, ist schnell vom „Rom des Nordens“ die Rede. Dass die frühere Kaiserresidenz lange Zeit ein Dasein als ärmliche Landstadt fristete und kaum mehr als 10.000 Einwohner zählte, tritt da in den Hintergrund. Dabei liegt diese weniger glorreiche Phase keine zwei Jahrhunderte zurück. Eine Sonderausstellung des Rheinischen Landesmuseums spiegelt Triers Stadtentwicklung seit 1800 wider. Gezeigt werden etwa 150 historische Fotografien, Zeichnungen und Grafiken, die aktuellen Aufnahmen gegenüber gestellt werden. Viele Exponate überraschen auch den halbwegs gut informierten Moselstädter. Heute Abend wird die Ausstellung, zu deren Highlights auch die weithin unbekannten Betrachtungen des Grafikers Martin Dittrich gehören, eröffnet. 16vor verlost fünf Exemplare des Ausstellungskatalogs.

Wenn ein Trierer von der einstigen Bedeutung seiner Vaterstadt schwärmt, ist schnell vom „Rom des Nordens“ die Rede. Dass die frühere Kaiserresidenz lange Zeit ein Dasein als ärmliche Landstadt fristete und kaum mehr als 10.000 Einwohner zählte, tritt da in den Hintergrund. Dabei liegt diese weniger glorreiche Phase keine zwei Jahrhunderte zurück. Eine Sonderausstellung des Rheinischen Landesmuseums spiegelt Triers Stadtentwicklung seit 1800 wider. Gezeigt werden etwa 150 historische Fotografien, Zeichnungen und Grafiken, die aktuellen Aufnahmen gegenüber gestellt werden. Viele Exponate überraschen auch den halbwegs gut informierten Moselstädter. Heute Abend wird die Ausstellung, zu deren Highlights auch die weithin unbekannten Betrachtungen des Grafikers Martin Dittrich gehören, eröffnet. 16vor verlost fünf Exemplare des Ausstellungskatalogs.

TRIER. Die Moselauen unbebaut, die westliche Seite des Ufers ein Flickenteppich aus Feldern und Äckern, dazwischen ein paar vereinzelte Bäume. Idylle pur. Über das Wasser führt nur eine Brücke, selbst innerhalb der Stadtmauern dominieren Wiesen und Gärten, durchzogen von einigen wenigen Straßen, überragt von der imposanten Doppelkirchenanlage Dom und Liebfrauen. Das „Panorama von Trier und dessen Umgebungen“, das Karl Bodmers gegen Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts zeichnete, zeigt eine arme Stadt, die ihre ruhmreiche Vergangenheit längst hinter sich hat. Nur rund 9.000 Menschen leben innerhalb der Stadtmauern. Unter französischer Herrschaft verlor Trier seine politische Bedeutung, die sie auch als Hauptstadt eines Regierungsbezirks der preußischen Rheinprovinz nicht zurück erlangte. Mitte des vorvergangenen Jahrhunderts zählten mehr als 80 Prozent der Trierer zur Unterschicht, war die Stadt ein großes Armenhaus. Marode, in der Mehrzahl mittelalterliche Häuser prägten das Stadtbild.

„Trier im Bild 1800 – 2000“ lautet der Titel einer Sonderausstellung, die ab morgen im Rheinischen Landesmuseum zu sehen ist und heute Abend offiziell eröffnet wird. Von einer „Low-Budget-Ausstellung“ spricht Mechthild Neyses-Eiden, die stellvertretende Direktorin des Museums. Es soll nicht abwertend klingen, sondern auf die finanziell begrenzten Mittel hinweisen, die den Ausstellungsmachern zur Verfügung standen. Umso beachtlicher, was den Besuchern bis zum 8. Januar – und vielleicht darüber hinaus – geboten wird. Auf etwa 350 Quadratmetern Fläche werden rund 150 historische Fotografien gezeigt. Der größte Teil stammt aus den Sammlungen des Zeichenlehrers Wilhelm Deuser (1861 – 1953) und des Schriftstellers Ferdinand Laven, der von 1879 bis 1947 lebte. Den historischen Aufnahmen werden aktuelle Fotos gegenüber gestellt, die der Museumsfotograf Thomas Zühmer machte. Dem Besucher wird so eine konkrete Vorstellung zwischen Gestern und Heute vermittelt.

Denn das gehört zu den Erfahrungen, die auch der stadtgeschichtlich einigermaßen bewanderte Trierer bei einem Rundgang durch die Ausstellung machen dürfte: Manche historische Ansicht lässt sich heute kaum mehr einordnen. Das gilt etwa für das Kaufhaus Maul, das in der Fahr- / Ecke Nagelstraße stand. Die Gebäude, die Deusel um 1900 ablichtete, sind vom Erdboden verschwunden. Das gilt aber gleichermaßen auch für den imposanten Brunnen auf dem Viehmarktplatz, der 1829 errichtet und schon 1898 wieder vollständig entfernt wurde. Warum, darüber lasse sich nur spekulieren, so Kurator Peter Seewaldt. Der Stadtrat wollte es so und beschloss schon 1875 den Abriss des kolossal wirkenden Wasserspenders. Immerhin: Einer der steinernen Löwen überlebte und ist nun als Teil der Ausstellung zu sehen.

Die ist in fünf Themen unterteilt, die für prägende Phasen der Stadtentwicklung stehen. „Trier wächst über sich hinaus“ ist die Epoche zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 überschrieben. Es sind die Jahre, in denen der öffentliche Nahverkehr in Form der „Pferdebahn“ in Fahrt kommt und die Trierer eine Kanalisation erhalten; der Alleenring wird angelegt und die Kaiser-Wilhelm-Brücke errichtet. „Vor und nach der Katastrophe“ widmet sich zunächst den 1920er und 30er Jahren, als die ersten Mehrfamilienhäuser und Reihenhaussiedlungen entstehen. Doch auch dem bei den Bombenangriffen von 1944 in Schutt und Asche gelegten Trier wird viel Raum gegeben.

Die ist in fünf Themen unterteilt, die für prägende Phasen der Stadtentwicklung stehen. „Trier wächst über sich hinaus“ ist die Epoche zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 überschrieben. Es sind die Jahre, in denen der öffentliche Nahverkehr in Form der „Pferdebahn“ in Fahrt kommt und die Trierer eine Kanalisation erhalten; der Alleenring wird angelegt und die Kaiser-Wilhelm-Brücke errichtet. „Vor und nach der Katastrophe“ widmet sich zunächst den 1920er und 30er Jahren, als die ersten Mehrfamilienhäuser und Reihenhaussiedlungen entstehen. Doch auch dem bei den Bombenangriffen von 1944 in Schutt und Asche gelegten Trier wird viel Raum gegeben.

Natürlich fehlen auch nicht die inzwischen allseits bekannten Ansichten des 1898 erbauten Hotels „Porta Nigra“, das in der Mitte des vorigen Jahrhunderts dem bis dato existierenden Hotelkomplex weichen musste. Auch das Vereinshaus „Treveris“, das in den 1970ern abgerissen wurde, um der „Treverispassage“ Platz zu machen, dürfte bei dem alteingesessenen Trierer Erinnerungen wach werden lassen. Doch eine Vorstellung von Triers erstem, im Stil der italienischen Renaissance errichteten Bahnhof, der auf der westlichen Moseluferseite stand, dürften die wenigsten haben. Ferdinand Lavens Aufnahme des Fischerdorfs Zurlauben, die um 1904 auf einer Palliener Anhöhe entstand und eine Holzbrücke zeigt, die das östlicher Ufer mit der heute unerreichbaren Moselinsel verband, dürfte ebenfalls so manchen Besucher überraschen.

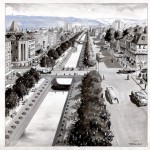

Das gilt erst recht für die Tuschezeichnungen, die aus der Feder des früh verstorbenen und weitgehend in Vergessenheit geratenen Malers und Grafikers Martin Dittrich stammen. 1928 in Berlin geboren, starb Dietrich 1958 in Trier. Kurz vor seinem Tod entstanden seine futuristisch anmutenden Werke, die ein utopisches Bild von Trier zeichnen. Ob er damit einen eher ironisierenden Blick auf die Zukunft der Moselstadt werfen wollte oder die Zeichnungen zumindest teilweise Dietrichs tatsächliche Erwartungen an die weitere Entwicklung des Stadtbild wiedergeben, lässt sich heute nicht mehr klären. Fakt ist, dass sich gerade in den 1950er und 60er- Jahren an der Frage, wie Deutschlands Städte wieder errichtet werden sollten, die Geister schieden. Manche behaupten, das Stadtbild Triers haben weniger unter seiner rund 40-prozentigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg denn durch den Modernisierungswahn zeitgenössischer Architekten, Stadtplaner und Politiker gelitten. Für diese These lassen sich einige Beispiele anführen, beispielsweise die schon erwähnte „Treveris“ und das alte Hotel „Porta Nigra“, aber auch die Martinsmühle an der Kaiser-Wilhelm-Brücke, die nach dem Krieg dem Ausbau des Brückenkopfs und der Moseluferstraße zum Opfer fiel.

Auf eine Diskussion, warum einst stadtbildprägende Architektur verschwand, wird in der Ausstellung nicht näher eingegangen. Man habe sich bewusst dafür entschieden, es bei einer verknappten Information zu belassen und die oftmals polarisierenden Auseinandersetzungen, weshalb bedeutsame Architektur den Kürzeren zog, nicht zu führen, sagt Seewaldt. Das hätte wohl auch den Rahmen gesprengt, auch wenn bei einigen Aufnahmen der Hinweis, ob ein Gebäude in den Luftangriffen des Krieges unterging oder in den Nachkriegsjahrzehnten abgerissen wurde, nicht geschadet hätte. Sehenswert ist die Ausstellung allemal, und für Trierer, die sich für die Entwicklung ihrer Stadt interessieren, sollte sie eigentlich zum Pflichtprogramm zählen. An diesem Sonntag besteht sogar die Möglichkeit, die Ausstellung kostenlos zu besuchen – im Rahmen des Tags des offenen Denkmals gewährt das Rheinische Landesmuseum freien Eintritt.

Auf eine Diskussion, warum einst stadtbildprägende Architektur verschwand, wird in der Ausstellung nicht näher eingegangen. Man habe sich bewusst dafür entschieden, es bei einer verknappten Information zu belassen und die oftmals polarisierenden Auseinandersetzungen, weshalb bedeutsame Architektur den Kürzeren zog, nicht zu führen, sagt Seewaldt. Das hätte wohl auch den Rahmen gesprengt, auch wenn bei einigen Aufnahmen der Hinweis, ob ein Gebäude in den Luftangriffen des Krieges unterging oder in den Nachkriegsjahrzehnten abgerissen wurde, nicht geschadet hätte. Sehenswert ist die Ausstellung allemal, und für Trierer, die sich für die Entwicklung ihrer Stadt interessieren, sollte sie eigentlich zum Pflichtprogramm zählen. An diesem Sonntag besteht sogar die Möglichkeit, die Ausstellung kostenlos zu besuchen – im Rahmen des Tags des offenen Denkmals gewährt das Rheinische Landesmuseum freien Eintritt.

Unter allen Lesern verlosen wir fünf Kataloge zur Ausstellung. Teilnehmen kann, wer folgende Frage korrekt beantwortet: Wann wurde der gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder entfernte Brunnen auf dem Viehmarktplatz errichtet? Antwort bitte per Mail an folgende Anschrift: gewinnspiel@16vor.de; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

von Marcus Stölb